2025-10-14

HaiPress

2025-10-14

HaiPress

人民网沙特吉达10月14日电 (记者管克江)塞林港是沙特红海之滨的一处重要海港遗址。人民网记者曾跟随中沙考古队员的脚步,重温中沙千年交往历史,感受人文交流脉动。

从沙特西南部小镇利斯出发,沿着红海之滨一路行驶,直到一片荒芜。再循着过往汽车的车辙印前行,十多分钟后,眼前出现一片围栏护着的区域。只见灌木丛生,断石残碑。远处高坡上,考古队员们正蹲身工作。

“杨队,发现两个陶罐!”队员的一声呼喊,把中沙联合考古队中方领队杨睿引了过去。“周边先整体撒水,刮出遗迹轮廓来。”连续几周的暴晒,杨睿的脸已经成了古铜色。他叮嘱队员:“这一对陶罐在房址外分布,功能是什么还不清楚。一定先把遗迹线划清楚,等整体揭露到这层,我们再看它们有什么特殊的地方?”

这是一处标号为F5的古代房址。房址呈较规则的四方形,周围拉着白线。“在这座建筑里,我们已经发现了四层当时的活动面,这代表了四个时期的建筑。”杨睿说。

F5建筑西侧是标号为F2-F4的联排房址,其每间房形制略小,也不很规整。在这三处房址北侧,并排分布着两个陶罐制作的灶。“这种灶很有特点,是把陶瓶的口颈部埋进沙土里固定,然后把陶瓶的腹部水平切掉一半,形成一个稳定的灶,在腹中生火烹饪,可以看见里面有大量的烟炱,这是当时在内用火的明证。”杨睿说,“我们发现,这里的灶一般不分布在房屋内,而是分布在房屋外侧。这是否说明, 当时人们习惯在屋外做饭?”

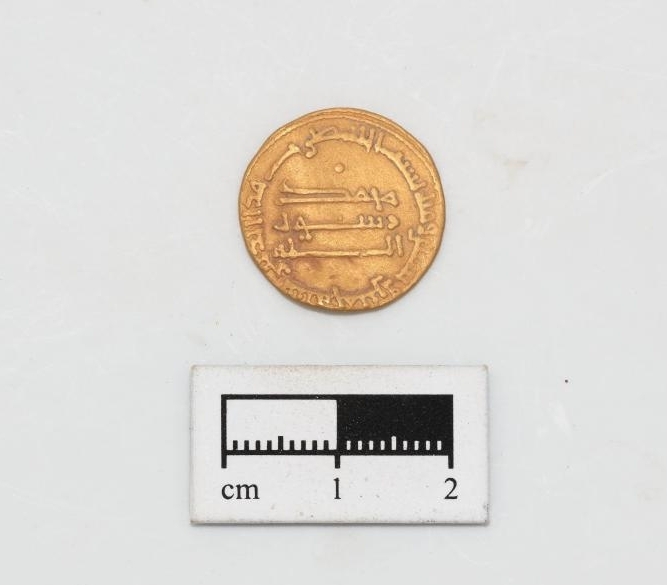

当天由于沙特遗产委员会来考察,考古队员在桌子上摆放了一批文物标本,有青铜底盘、中国瓷器碎片、青铜勺、玻璃器、玛瑙串珠、贝壳等。考古队员郭东珺从怀中掏出一枚金币。金币薄如纸片,两面印刻着阿拉伯文字。“经考证,这枚金币属于阿巴斯王朝时期,大约相当于中国的唐宋时期。”

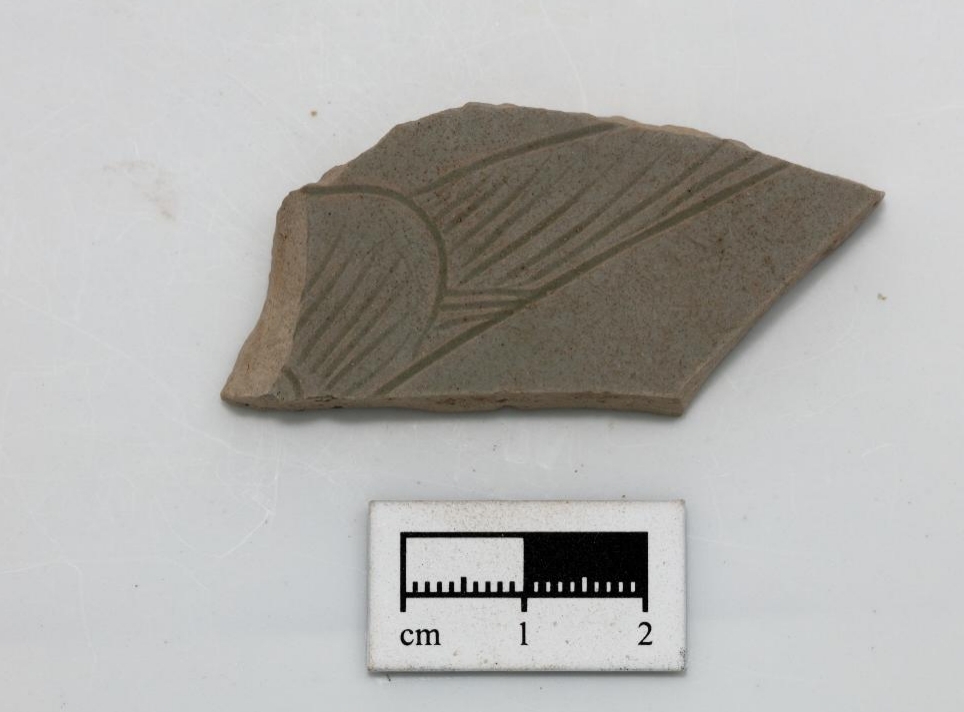

中沙对塞林港遗址的联合考古始于2016年。当年,中沙签署《中国—沙特塞林港遗址考古合作协议书》。2018年和2019年,中国国家文物局水下文化遗产保护中心和沙特国家考古中心组成联合考古队,两次在塞林港遗址展开考古调查与发掘,取得多项重要发现:发现并确认了古海湾、古航道和被流沙掩盖的季节河遗迹;探明了塞林港建港缘由——这里既有海陆交通之便利,又可为海船提供淡水补给,是海港选址的绝佳地点。联合考古队还发现了成片分布的大型建筑遗址和两处排列有序的大型墓地,并清理出一批珊瑚石墓葬,采集了较多的文物标本。如一个保存完整而精致的铜砝码,大量宋元时期的龙泉窑系的青瓷残片等。

2024年11月,国家文物局考古研究中心联合沙特遗产委员会组织实施的第3季中国—沙特联合沙特塞林港遗址考古项目,项目由中国文物保护基金会资助,山东大学参加项目工作。

现任山东大学教授的姜波是前两次联合考古中方领队,并参加了第三次联合考古工作。他说,塞林港遗址考古是海上丝绸之路考古国际合作的范例。“能够与中沙联合考古队同仁共同见证古代东西方文明的海上交流,我深感荣耀。考古中,中沙两国青年学生在考古现场互动交流,为双方考古合作的未来注入了新鲜血液,这同样令人振奋”。

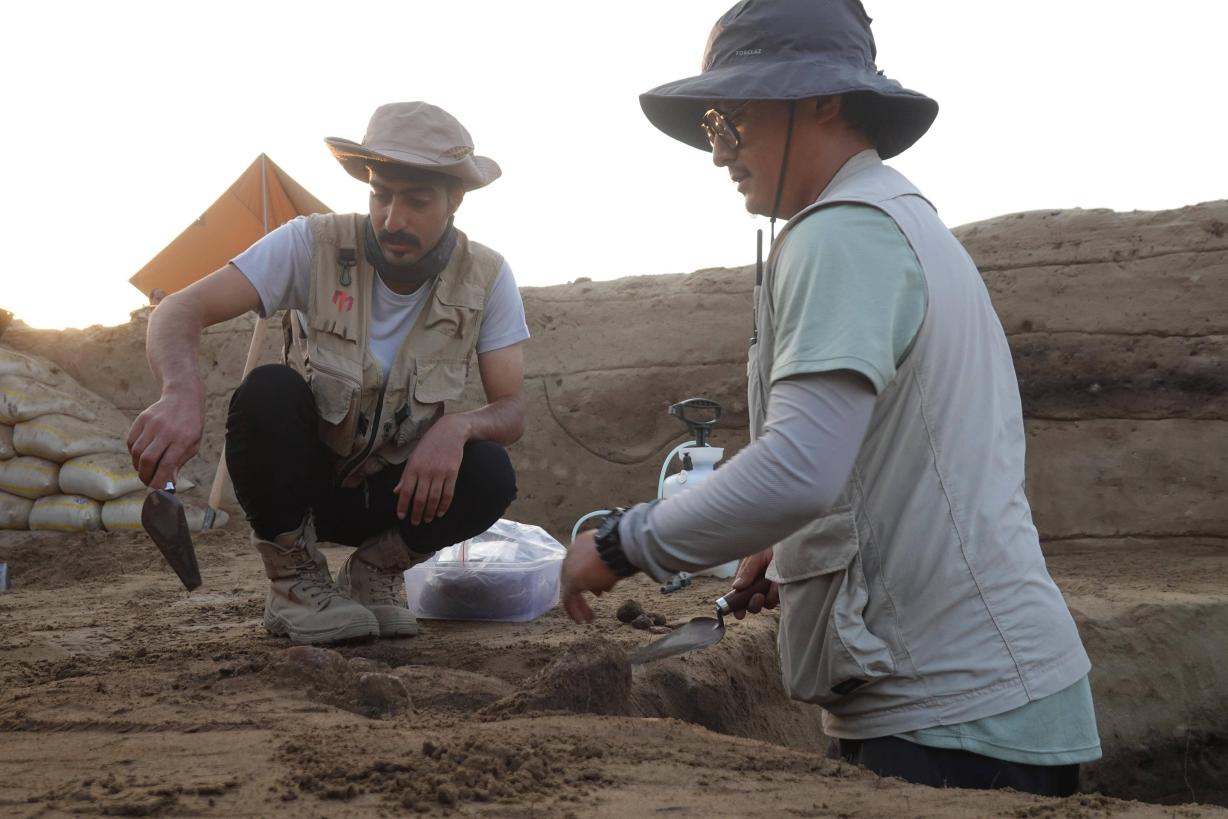

联合考古选在沙特冬季时进行,但白天的太阳仍然炙烤灼人。为避开高温时段,考古队队员清晨5点便要前往现场,下午返回后整理材料。每天傍晚,中沙队员们召开日会,讨论一天的工作进展,研究第二天的部署。

杨睿说,来自不同学科背景的考古人汇聚一堂,携手面对同一处遗址,在每一项具体的工作中,双方都有了新的认识,共同进步。“这种糅合了工作、生活的多元交流,使队员们思路不断拓宽,实实在在体会到了文明交流互鉴的真谛。”

中沙队员在联合考古。中沙联合考古队供图

联合考古场景。人民网记者 管克江摄

考古发现的金币。中沙联合考古队供图

考古发现的瓷器碎片。中沙联合考古队供图

(责编:崔越、杨牧)